- 公開日

- 最終更新日

おひとりさまや子なし夫婦の相続、財産はどこへ行く?弁護士が教える相続対応

- 執筆者弁護士 山本哲也

未婚のまま生涯を送る方や、子どもを持たない夫婦は年々増えています。総務省の統計によれば、生涯未婚率は男女ともに上昇傾向にあり、また晩婚化などの影響で「子なし夫婦」も珍しくありません。

しかし、こうした家庭形態では、いざ相続が発生したときに「誰が財産を受け継ぐのか」「思っていた人に財産が行かない」といった問題が起こりやすくなります。

そこで今回は、おひとりさまや子なし夫婦の相続の仕組みと注意点、今からできる備えについて詳しく解説します。

目次

独身・子のない夫婦・事実婚…ケース別、財産の行方

最初に、相続が発生した場合の財産の行方をケース別に解説していきます。

独身で子も親もいない場合

独身で子も親もすでに亡くなっている場合、民法の法定相続人は兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪になります。

たとえば、親しい友人や内縁のパートナーがいても、遺言がなければ法定相続人以外に財産は渡りません。

子のない夫婦の場合

子がいない夫婦の一方が亡くなると、配偶者は必ず相続人になります。それ以外の相続人は、亡くなった人の父母(直系尊属)となります。父母がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。

そのため、夫婦間で「相続財産はすべて配偶者に」というつもりでいても、法律上は配偶者と義父母または義兄弟姉妹が財産を分け合うことになります。

事実婚の場合

事実婚は、法律上の婚姻届を出していないため、配偶者として相続の権利はありません。相続は戸籍上の身分関係を基準に行われるため、事実婚のパートナーは遺言がない限り一切相続できません。生活を共にしてきても、法律上は赤の他人と同じ扱いになってしまいます。

子なし夫婦やおひとりさまでも配偶者以外が相続人に!

「夫婦二人暮らしだから、いずれ全部が配偶者に残るだろう」と思っている方は注意が必要です。

民法上、配偶者は常に相続人ですが、以下のとおり、配偶者の単独相続にならないケースが多くあります。

子なしで親が健在の場合

配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。

子なしで親が他界、兄弟姉妹がいる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば甥や姪が代襲相続します。

トラブルの可能性

以上のような法定相続分のしくみを知らないために、配偶者が亡くなった後に義家族との間でトラブルになる事例は少なくありません。

特に兄弟姉妹とは日頃から交流がないことも多く、相続で自宅などの不動産を共有名義にすると、「自分の持分を現金化したい」という理由から、配偶者に対して家の売却を求めてくることがあります。

結果として、配偶者が住み続けたいと思っていても、売却や立ち退きを迫られるおそれがあります。

子なし夫婦やおひとりさま相続の注意点

子どもがいない夫婦や独身者の方の相続には、以下の注意点があります。

予期しない相続人との関係悪化

普段交流のない親族が相続人になるため、財産分割をめぐって関係がこじれることがあります。特に不動産が遺産に含まれる場合は、先に述べたとおり、共有状態を避けるため売却を求められるケースもあり、もめる原因となります。

生活の継続が脅かされるリスク

配偶者や事実婚パートナーが住んでいる家でも、法定相続分を有する他の相続人が売却を望めば、居住継続が難しくなる場合があります。

相続手続の煩雑さ

兄弟姉妹や甥姪が相続人になると、人数が多くなり、戸籍収集や連絡調整が大変になります。中には海外在住者や連絡が取れない人もおり、手続が長期化することも少なくありません。

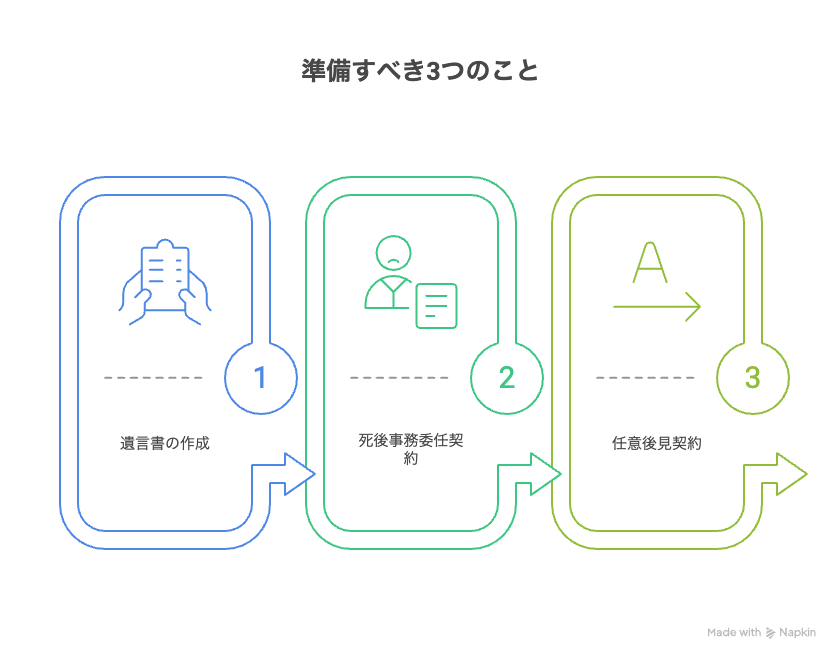

今から準備すべき3つのこと

おひとりさまや子なし夫婦が安心して老後を過ごすためには、「遺言書」「死後事務委任契約」「任意後見契約」の3つを早めに準備することが重要です。

遺言書の作成

遺言があれば、法定相続分にかかわらず、原則として、希望する人に財産を遺すことが可能です。配偶者や事実婚パートナー、友人、福祉団体なども指定可能です。

特に公正証書遺言は、裁判所の検認が不要で、偽造・紛失のリスクも低く安心です。

ただし、父母・祖父母が相続時に存命の場合には、遺留分の権利(最低限の遺産を取得できる権利)があり、これを侵害すると後から請求されることもあるため注意が必要です。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、上記のような心配はありません。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、死後の葬儀、納骨、遺品整理、公共料金の解約などを信頼できる人に任せる契約です。法定相続人でないパートナーや友人にも契約で正式に依頼できます。

これにより、相続発生直後の事務処理をスムーズに進めやすくなります。なお、遺産の処分や分割に関しては相続人の権限が優先されるため、相続人の協力を前提に契約内容を取り決めることが重要です。

公正証書で作成し、報酬や費用の支払い方法も明確にしておくとよいでしょう。

任意後見契約

任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ財産管理や生活支援をしてくれる後見人を選び、契約で権限を定めておく制度です。本人が元気なうちに契約し、公正証書で作成します。後見人には、本人に判断能力があるうちであれば、遺言書作成をサポートしてもらうことが可能です。

また、判断能力が低下すると、財産の管理や必要な契約ができなくなり、結果として遺産が散逸することがあります。任意後見契約があれば、信頼できる人が相続発生前から資産を適正に管理できます。

法定後見では後見人を裁判所が選任しますが、任意後見なら自分で人選でき、生活や価値観を理解してくれる人に託せるため安心です。

まずは弁護士に相談ください

相続は一度発生すると後戻りできません。特におひとりさまや子なし夫婦は、法律上の相続人が思わぬ人物になるため、望まない相続が起こりやすい状況です。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、病気や事故は突然訪れます。遺言や契約書の作成は早いに越したことはありません。

弁護士に相談すれば、相続人調査、遺言作成、死後事務や後見契約の提案まで、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。

弁護士法人山本総合法律事務所は、おひとり様や子なし夫婦の皆さんの相続の問題に積極的に対応しています。安心して老後を過ごし、大切な財産を望む形で託すために、ぜひお早めにご相談ください。