- 公開日

- 最終更新日

親族から相続放棄をするようにという手紙が届いた!相続放棄すべき?

- 執筆者弁護士 山本哲也

親族の誰かが亡くなった後、「相続放棄をしてください」といった趣旨の手紙が届いたら、誰しも驚くことでしょう。

突然の連絡に困惑し、「放棄しないといけないのか?」「放棄するとどうなるのか?」と不安を抱える方も多いと思われます。

相続放棄は、単なる形式的な手続きではなく、財産的な利益や将来の責任に大きく関わる重要な判断です。そこで、今回は、相続放棄を促す手紙を受け取った場合に知っておきたい基本的な知識と、対応方法について詳しく解説します。

目次

相続放棄をするように言われたら相続放棄をしないといけない?

結論から言えば、相続放棄をするよう言われたからといって、必ず応じなければならないという義務はありません。

相続は法定相続人の権利であり、その権利を放棄するかどうかは本人の自由意思に委ねられています。

したがって、親族や他の相続人から「相続放棄してください」と言われたとしても、それに法的な強制力はありません。

ただし、放棄を求める背景には、次のような事情がある場合もあります。

- 被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある

- 相続人同士で遺産分割の調整が難航している

- 特定の相続人に全財産を継がせたい意向がある

そのため、これらの事情を踏まえたうえで、相続放棄の必要性を慎重に検討することが大切です。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄とは、相続時にさかのぼって、はじめから相続人ではなかったことにするという法的手続きです。放棄をすると、以下のような結果になります。

そのため、相続放棄は、誰かから頼まれてするのではなく、自分にとってメリットがあるかどうかを基準に判断する必要があります。

一切の相続ができなくなる

プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切相続

することができなくなります。

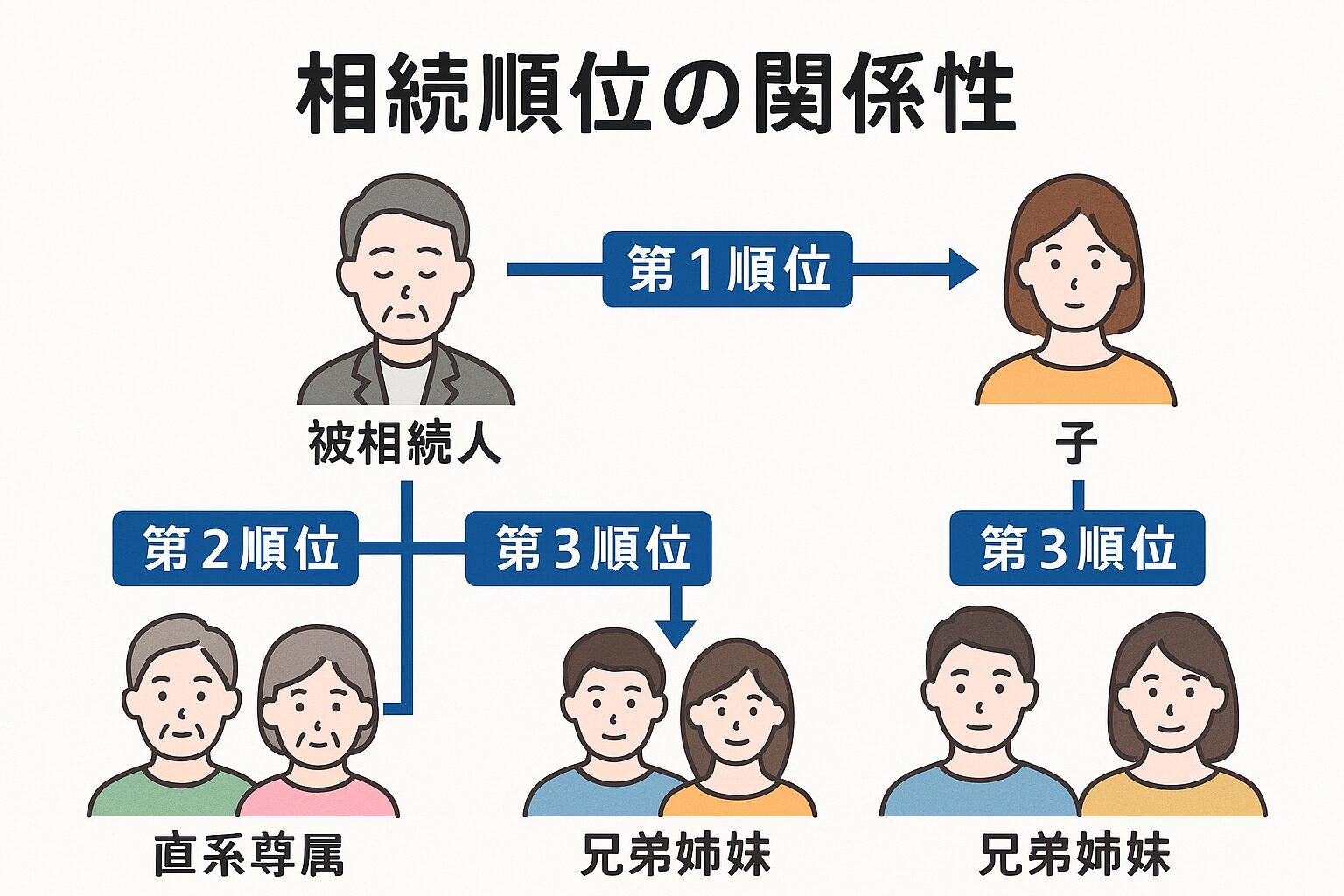

放棄した人の順位に応じて、次順位の相続人が繰り上がってくる

たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、次は被相続人の親や兄弟姉妹などが相続人になります。つまり、自分が放棄したことで、他の親族に相続が回る可能性があります。

相続放棄の撤回はできる?

原則として、一度家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、撤回することはできません。

相続放棄は法律上「単独行為」とされており、取消しや変更には厳しい制限があります。たとえば、以下のような例外的な事情がない限り、やり直しは認められません。

- 脅迫や詐欺によって放棄の意思表示をさせられた

- 家庭裁判所に提出した内容に重大な事実誤認があった

そのため、相続放棄をするかどうかは、被相続人のすべての財産状況を正確に把握してから判断することが極めて重要です。

特に、マイナスの財産ばかりだと思って放棄したが、後から高額な遺産が見つかったというケースでは、取り返しのつかない事態になりかねないので、注意が必要です。

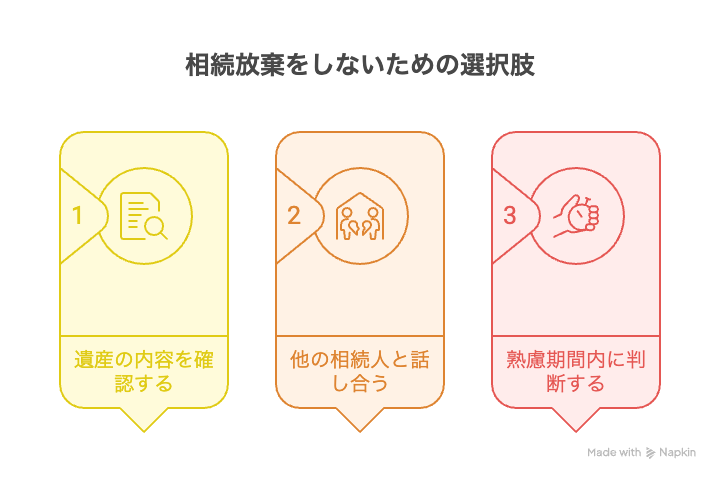

相続放棄をしたくない場合にできること

親族から放棄を求められても、「できれば相続したい」「まだ判断できない」という場合もあるでしょう。そのようなときは、以下のような対応が考えられます。

遺産の内容を確認する

まずは、被相続人が遺した財産がどのようなものかを確認することが大切です。通帳、借用書、固定資産税の通知などを調査し、プラスとマイナスを見極めましょう。

他の相続人と話し合う

放棄を求めた親族に対して、「なぜ放棄してほしいのか」を尋ね、事情を共有することが重要です。そのうえで、自分の立場や希望を伝えることが、円満な解決につながる可能性もあります。

熟慮期間内に判断する

相続放棄には期限があり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。逆に言えば、この期間中はじっくりと検討する時間があるともいえます。

まずは弁護士にご相談ください

相続放棄は一度行うと原則として取り消すことができず、法的な効果も非常に大きいため、感情的な判断や他人からの圧力で決めてしまうことは避けるべきです。

また、相続財産の中身は複雑で、表面的には分からない債務が後から発覚することも珍しくありません。

借金があるのか、保証人になっていたか、相続税の申告が必要なのかといった点まで総合的に判断するには、法律の専門知識が必要不可欠です。

そのため、「放棄すべきかどうか迷っている」「親族から強く放棄を勧められている」といった状況にある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを行い、必要であれば代理人として手続きをサポートすることも可能です。

弁護士法人山本総合法律事務所は、相続問題に精通した弁護士が揃っており、相続放棄にも対応しております。

相続放棄をすべきかお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。詳しくお話をうかがったうえで、最適なご提案をさせていただきます。