目次

相続欠格とは?相続権を失う5つの理由と「相続廃除」との違いを解説

遺産相続は、故人(被相続人)の財産を家族などの相続人が引き継ぐ手続きです。

通常は法律に従って、配偶者や子どもなどが相続人となりますが、場合によっては「本来相続するはずだった人が相続できなくなる」ことがあります。

そのようなケースの一つが、「相続欠格(けっかく)」という制度です。

これは、相続人となるはずの人が法律上の問題行為をしたために、相続する資格を自動的に失ってしまうというルールです。

相続欠格とは何か?

相続欠格とは、相続人が法律で定められた重大な不正行為(欠格事由)を行った場合に、相続する資格を失う制度です。

代表的な欠格事由には、被相続人を故意に殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言の作成や変更を妨げたりする行為などが含まれます。

相続欠格と判断された相続人は、遺言による財産の取得や遺留分を含めて、すべての相続権を失います。

この制度は、欠格事由に該当すれば特別な手続きを経ることなく自動的に適用されるのが特徴です。

いったん相続欠格となった場合、その相続権を原則として回復することはできません。

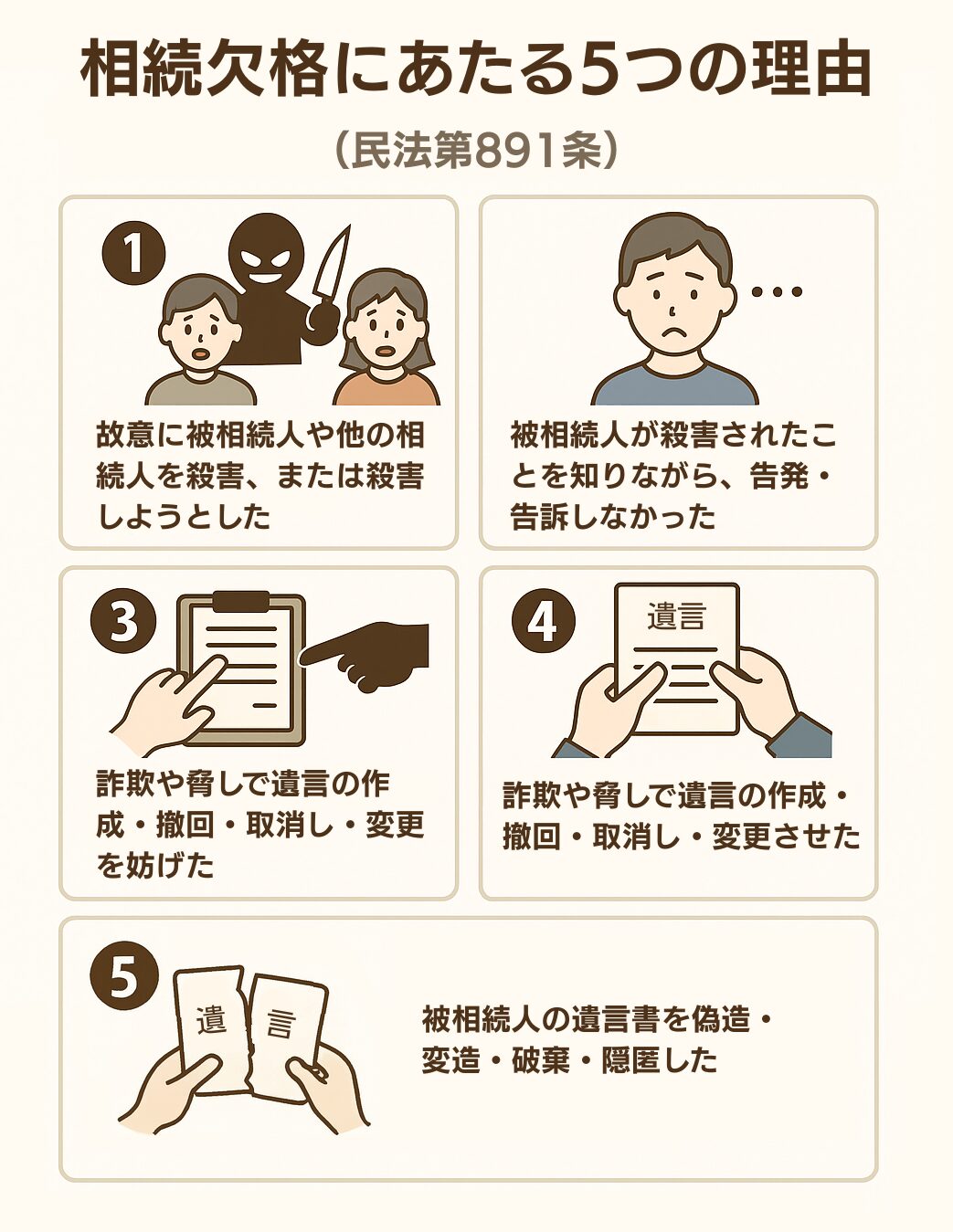

相続欠格にあたる5つの理由(民法第891条)

相続欠格に該当するかどうかは、民法第891条に明確に定められており、本人の素行や性格の問題ではなく、「遺産を不当に取得しようとする意図に基づいた行為」があったかどうかが判断基準になります。

つまり、相続欠格はたとえば「性格が悪い」「被相続人と不仲だった」といった理由では認められず、被相続人の死亡に関連する重大な違法行為を行った場合に限られるのです。

ここでは、法律で定められている5つの相続欠格事由について、条文の引用と具体例を交えて解説します。

① 故意に被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとした

たとえば、相続人が遺産目当てで被相続人(故人)を殺害した場合はもちろん、そのような意思で殺そうとしただけでも刑罰を受ければ相続欠格となります。

また、故人ではなく、そのほかの相続人に対して殺意を持って行動し、刑罰を受けた場合も対象になります。

この場合の「ほかの相続人」は、自分と順位が同等程度、もしくは上位の相続人を指します。

(相続人の欠格事由)

第891条一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

【出典】e-Gov:民法第八百九十一条

具体的には、遺産目当てで親(被相続人)を殺害したり、兄弟との相続争いの末に相手を殺害したりすると相続欠格となります。

該当するケース

親の財産を狙って毒を盛り、死亡させた子が刑事裁判で有罪となった。

該当しないケース

不慮の事故(たとえば介護ミスによる事故死)で親を死なせてしまったが、故意ではなく過失であった場合。

「故意」であることが必要条件ですので、うっかり事故で死に至らせたような「過失」では欠格にはなりません。

また、相手を死亡させた場合でも、それが正当防衛と認められ刑罰を受けなかったときは、相続欠格には該当しません。

② 被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた

被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを隠し、警察や検察に告発・告訴しなかった場合も、相続欠格に該当します。

(相続人の欠格事由)

第891条

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。【出典】e-Gov:民法第八百九十一条

該当するケース

親が他の家族に殺されたことを知っていたのに、家族をかばうため警察に通報せず沈黙を貫いた。

該当しないケース

幼児であったり精神疾患などを患っており判断能力が乏しい場合や、加害者が配偶者や実の親などであった場合には、相続欠格の対象外となります。

③ 詐欺や脅しで遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた

相続人が、故人に対してだまし行為(詐欺)や強引な脅し(強迫)を使い、被相続人が自由に遺言を残す権利を妨害した場合も、相続欠格の対象となります。

(相続人の欠格事由)

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者【出典】e-Gov:民法第八百九十一条

たとえば、「自分にとって不利な内容の遺言を書かせたくない」と思って無理やり阻止したような場合がこれに該当します。

該当するケース

「遺言なんか書いたら痛い目に合わせる」と脅して、親が遺言を書くのをやめるよう仕向けた。

該当しないケース

家族の話し合いの中で「遺言を書く必要はない」と説得した程度で、詐欺や脅迫とまではいえない場合。

④ 詐欺や脅しで無理やり遺言を作成・撤回・取消し・変更させた

上記③と似ていますが、被相続人が本意でない遺言を作成・撤回・変更・取消しさせられた場合も、相続欠格とされます。

(相続人の欠格事由)

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者【出典】e-Gov:民法第八百九十一条

たとえば、息子が父親に刃物を突き付けて「自分に遺産を全てよこすと書け」と脅した場合、その行為は強迫に該当し、欠格事由に該当する明白な例といえるでしょう。

該当するケース

「財産をくれないなら一生面倒を見ない」と脅して、自分に有利な内容の遺言を作成させた。

該当しないケース

遺言作成を勧めただけで、強要や詐欺ではなかった場合。

⑤ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

遺言書の偽造(勝手に書き換えた)、変造(本物を改ざんした)、破棄(破いた・捨てた)、隠匿(他人に見せないように隠した)など、遺言に関する不正行為をした場合も相続欠格になります。

(相続人の欠格事由)

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者【出典】e-Gov:民法第八百九十一条

該当するケース

相続人が、自分に不利な内容の遺言書を発見後に破り捨てた。

該当しないケース

法的に無効な形式の遺言書を偽造した場合などは、必ずしも相続欠格になるとは限りません。

相続欠格なるとどうなる?相続への影響

欠格事由に該当し、相続欠格になってしまうと、相続にはどんな影響があるのでしょうか?

ここでは、相続人が民法に定められた相続欠格の要件に該当した場合、具体的にどのような法律上の効果が発生するのかを解説していきます。

【効果①】相続人としての資格を即時に失い、財産を受け継げなくなる

相続欠格事由に該当する行為を行った相続人は、法律上当然に相続権を喪失します。つまり、何らの手続を踏まなくても、相続人としての立場を自動的に失うという性質があります。

被相続人の意思にかかわらず、また相続人が相続を希望していたか否かに関係なく、欠格事由が発生したその瞬間から、遺産の承継権や遺贈の受け取り権は消滅します。

相続発生後に相続欠格となったら?

また、相続が開始された後に欠格事由が発覚した場合であっても、その効果は相続開始の時点まで遡って適用されます。

そのため、最初から相続人でなかったものとして扱われます。

すでに遺産分割が完了していたケースでは、他の相続人が「相続回復請求訴訟」を通じて、相続欠格者が取得した遺産の返還を求めることとなります。

【効果②】遺言による遺贈指定があっても、財産は受け取れない

遺言書で特定の相続人(欠格者)に財産を渡す旨が明記されていた場合でも、相続欠格の効力が優先されます。

つまり、「Aに不動産を相続させる」と遺言書に記載されていたとしても、そのAが相続欠格に該当していれば、その不動産を取得することはできません。

多くの人が「遺言の内容はすべて尊重されるのでは?」と考えがちですが、相続欠格の制度は、相続における秩序や公平を維持するために設けられているため、遺言の指定よりも法的効力が強くなります。

【効果③】欠格者に子どもがいる場合、代襲相続が適用される

相続欠格となった本人が子どもを有している場合、その子どもには代襲相続の権利が発生します。

これは、「親が相続権を失ったからといって、その子まで相続権を剥奪されるべきではない」という考えに基づいた制度です。相続欠格は個人の非行に対する制裁であり、その子には責任がないとされているためです。

なお、相続欠格者が相続開始前にすでに亡くなっていた場合でも、同様にその子が代襲相続人として地位を引き継ぐことになります。

【効果④】遺留分の権利も消失する

相続欠格となった相続人は、遺産を受け取る「遺留分」の請求権も失います。

遺留分とは、法律によって一定の相続人に最低限認められている取り分のことで、遺言でこれを無視されていても、請求することで取り戻せる制度です。

しかしながら、相続欠格に該当すると、その遺留分さえも消滅します。

たとえば、相続人が子どもだけのケースで、遺言によりすべての財産を内縁の配偶者に遺贈する旨が記されていたとしても、子どもが相続欠格にあたる行為をしていれば、遺留分侵害額請求もできず、相続財産の一部も受け取れません。

【効果⑤】他の被相続人の遺産は相続できる

相続欠格と聞くと、「一度相続欠格者になったら、他の人の相続にも関われなくなるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、法律上の相続欠格は、あくまでその欠格行為が向けられた特定の被相続人との関係に限って効力を持つものです。

たとえば、父親に対して相続欠格事由(殺害や詐欺・強迫による遺言妨害など)を行った長男は、父の遺産については相続人と認められません。

しかし、その長男が母に対しては相続欠格となるような行為がなければ、母の死後に行われる相続については、相続人としての資格を有することになります。

相続欠格の取り消しはできる?

前章では、相続欠格が成立する具体的な行為や条件について詳しく解説しました。

では実際に、そうした行為を行って相続欠格に該当してしまった場合、「相続人としての資格を回復する手段」はあるのでしょうか?

一度相続欠格となると取り消す手段はない

結論からいうと、現在の法制度において一度相続欠格となった者が、法律上自動的にその状態を取り消す手段は存在しません。

民法では、相続欠格に関して「宥恕(=被相続人による許し)」という概念を明文で認めておらず、欠格事由に該当した時点で、相続権は原則として消滅するものとされています。

宥恕が認められた例外的なケースもある

ただし、例外的に被相続人から宥恕を受けたことによって、相続権が認められたケースも存在します。

たとえば、広島家庭裁判所呉支部が平成22年10月5日に出した審判では、被相続人が生前に欠格者を許していたことが考慮され、相続権の認定につながったと解釈される事例があります。

もっとも、このような判断は極めて限定的であり、宥恕を受けたからといって必ず相続が認められるわけではありません。実務上も、宥恕の効果については法曹関係者の間でも見解が分かれており、一般的な「相続欠格の取消制度」として認識されているわけではないのが現状です。

相続欠格に該当する?専門家への相談を

したがって、相続欠格に該当してしまった事情がある場合や、被相続人との関係修復を理由に何らかの救済を望むのであれば、専門的な判断が必要不可欠です。

まずは、相続問題に精通した弁護士に相談し、自身の置かれている法的立場と今後取りうる対応策についてしっかりと確認することをおすすめします。

相続廃除との違いとは?

相続欠格とよく似た制度に「相続廃除(はいじょ)」というものがありますが、これは被相続人の意思に基づいて、特定の相続人の相続権を奪う制度です。

たとえば、被相続人に対して虐待をしたり、暴言を繰り返したり、財産を無断で使い込むなどの「著しい非行」があった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所へ申立てをして、その人を相続人から外すよう求めるものです。

また、相続廃除は遺言書の中で指定することもできます。その場合は、遺言の執行者が家庭裁判所に申立てを行い、認められればその人の相続権がなくなります。

相続欠格と相続廃除の違いを表で比較

| 比較項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |

|---|---|---|

| 主な理由 | 法律で定められた重大な不正行為 | 被相続人に対する虐待・侮辱・著しい非行 |

| 手続き | 自動的に相続権を失う(裁判不要) | 家庭裁判所の審判が必要 |

| 被相続人の意思 | 関係なし | 必要(意思に基づいて行う) |

| 対象者 | すべての相続人が対象になり得る | 遺留分を持つ相続人(主に子・配偶者など) |

| 子どもへの代襲相続 | 認められる | 認められる |

まとめ│不正行為があれば相続できない。早めの相談が安心

相続欠格は、被相続人や他の相続人に対して重大な不正を働いた人を、法律の力で相続から排除するための制度です。

「殺人」や「遺言書の偽造・破棄」など、社会的に許されない行為が対象であり、法律によって自動的に相続権を失います。

一方、相続廃除は、被相続人の判断により「この人には相続させたくない」と意思表示して裁判所に認めてもらう制度です。

どちらも、相続人にとっては重大な影響を及ぼす可能性があるため、家族内の事情や経緯が複雑な場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

相続は感情も関わる繊細な問題です。正しい知識と冷静な判断で、納得のいく相続を目指しましょう。