相続廃除とは?

- 執筆者弁護士 山本哲也

相続廃除とは、特定の相続人から法律上の相続権を奪うことができる制度です。ただし、誰でも自由に相続人を外せるわけではなく、民法で定められた「正当な理由」が必要です。

目次

相続廃除とは?相続欠格との違いと注意点をやさしく解説

相続というと、家族が自然と財産を受け継ぐもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、現実には「財産を渡したくない相手」がいるというケースも少なくありません。

たとえば、長年にわたる不仲、暴力や金銭トラブルなど、家族内で深刻な問題がある場合、「この人には財産を一切残したくない」と思うこともあるでしょう。

そうした状況に対応する法律上の制度が「相続廃除(はいじょ)」です。また、似たような制度として「相続欠格(けっかく)」という言葉も耳にするかもしれません。

この記事では、相続廃除と相続欠格の違いを明確にしながら、制度の意味、利用の方法、注意点まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

相続廃除とは? ― 被相続人の意思で相続させない制度

相続廃除とは、特定の相続人から法律上の相続権を奪うことができる制度です。ただし、誰でも自由に相続人を外せるわけではなく、民法で定められた「正当な理由」が必要です。

この制度の目的は、被相続人(亡くなった方)の人格的な利益を保護すること。

たとえば、暴力を振るう子どもや、長年にわたり精神的に苦しめられた家族に財産を渡すのは納得できない、といった場合です。

相続廃除が認められる理由(民法第892条)

以下のような事情があると、相続廃除が認められる可能性があります。

(推定相続人の廃除)

民法 第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。【出典】e-Gov:民法 第八百九十二条

整理すると、下記のような事情です。

-

被相続人への虐待(身体的暴力、ネグレクトなど)

-

重大な侮辱(人格否定的な言動、名誉を傷つける行為など)

-

著しい非行(財産の使い込み、多額の借金を背負わせた等)

たとえば、親に暴力を振るったり、介護を放棄して生活を困難に追い込んだり、暴言を繰り返していたようなケースが該当することがあります。

相続廃除の申立は被相続人のみ可能

相続廃除は、誰でも自由に行える手続きではありません。

家庭裁判所に廃除の申立てができるのは、被相続人本人に限られています。

たとえば、「父の遺産を仲の悪い兄に渡したくない」と考えても、弟である自分が父に代わって相続廃除を申し立てることはできません。

そのような場合は、父親自身が申立てを行う必要があります。

相続廃除の対象となる相続人

遺留分を持つ推定相続人が相続廃除の対象となる

相続廃除の対象となるのは、推定相続人のうちでも「遺留分を有する者」に限られています。

遺留分とは、民法第1042条に基づいて、一定の相続人に対して保障されている最低限の相続財産の取得割合のことをいいます。

具体的には、被相続人の配偶者や子(または孫)、そして父母や祖父母などの直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。

なお、「推定相続人」とは、被相続人が亡くなったときに相続することが見込まれる法定相続人のことを指します。

つまり、相続廃除が可能なのは、原則として遺留分を持つ推定相続人に限られるということになります。

相続廃除の対象となる相続人

以下の一覧に示すとおり、遺留分を持っており、相続廃除の対象となる相続人は次のような人たちです。

| 遺留分のある相続人 |

|---|

| 配偶者(夫・妻) |

| 直系卑属(子・孫) |

| 直系尊属(父母・祖父母) |

遺留分を持たない兄弟姉妹は、相続廃除の対象とはなりません。

相続廃除されると遺留分もなくなる

相続廃除が認められると、「遺留分を請求する権利」も同時に失われることになります。

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、特定の推定相続人に対して「相続させない」という強い意思を法的に実現する制度です。

家庭裁判所で廃除が認められた相続人は、法律上の相続人そのものではなくなるため、当然ながら遺留分の主張もできなくなります。

【具体的なケース】

被相続人が遺言で「長男にすべての財産を相続させる」と記載していたとします。

次男には何も残されていませんが、廃除されていない限り、次男は遺留分侵害額請求を行うことができます。つまり「自分にも一定の取り分があるはず」と主張できるわけです。

しかし、もしこの次男が被相続人に対して暴力や侮辱などの非行を行い、その結果として相続廃除が家庭裁判所で認められた場合はどうなるでしょうか?

この場合、次男は相続人としての立場をすべて失い、遺留分の請求も一切できなくなります。

このように、相続廃除とはその人が持つすべての相続に関する権利を法律上から完全に取り除くものだといえます。

兄弟姉妹に遺産を残したくない場合

一方、遺留分のない兄弟姉妹に遺産を残したくない場合には、わざわざ廃除の手続きをとる必要はありません。

その旨を遺言書に記載しておくだけで、相続させないことが可能です。

兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえ不満を抱いたとしても、法的に財産の取り分を請求することはできません。

相続廃除の方法

相続廃除は、以下の2つの方法で行うことができます。

(1)生前に家庭裁判所に申し立てる

被相続人が生存中に、家庭裁判所に対して「この相続人を廃除したい」と申し立てる方法です。

審理の中では、虐待や非行の事実を証明する必要があります。

証拠が不十分な場合は却下されることもあります。

(2)遺言書に記載し、死後に執行される

被相続人が生前に作成した遺言書に、相続廃除の意思を書き残す方法もあります。

その場合、遺言執行者(弁護士など)が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば廃除が成立します。

いずれも家庭裁判所の審査と許可が必要

いずれの方法も、家庭裁判所の審査と許可が必要であり、単なる被相続人の感情だけでは認められません。

証拠や合理的な理由が求められます。

以下で2つの手続きについて詳しく説明します。

解説①:生前に家庭裁判所に申し立てる方法

被相続人が存命中に手続きをしたいと考えた場合、以下の流れで家庭裁判所に相続廃除の申立を行うことになります。

これを「生前廃除」といいます。

STEP 1:申立人の確認

相続廃除の申立てを行えるのは、被相続人本人のみです。相続人自身や第三者は申立てできません。

STEP 2:必要書類を準備する

家庭裁判所に提出するため、以下の書類を用意します。

【必要書類】

-

推定相続人廃除の審判申立書(裁判所で入手可能です。)

-

被相続人の戸籍謄本

-

廃除したい相続人の戸籍謄本

【費用】

-

収入印紙800円分

-

送達用の郵便切手(数千円程度/裁判所により異なる)

STEP 3:家庭裁判所に申立て

申立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

STEP 4:家庭裁判所での審判

家庭裁判所は、事実関係の確認や事情聴取のため、関係者から事情を聞いたり、証拠を調査したりします。

必要に応じて、申立人・相手方の意見聴取や調停も行われます。

STEP 5:審判が確定

調査の結果、廃除の理由が正当であると認められれば審判が確定し、審判書の謄本および審判の確定証明書が交付されます。

STEP 6:10日以内に市区町村役場へ届出する

審判の確定から10日以内に、廃除される推定相続人の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村役所の区役所に推定相続人廃除届を提出します。

なお、手続きは無料でできます。

【必要書類】

- 推定相続人廃除届書

- 家庭裁判所の審判書の謄本

- 審判の確定証明書

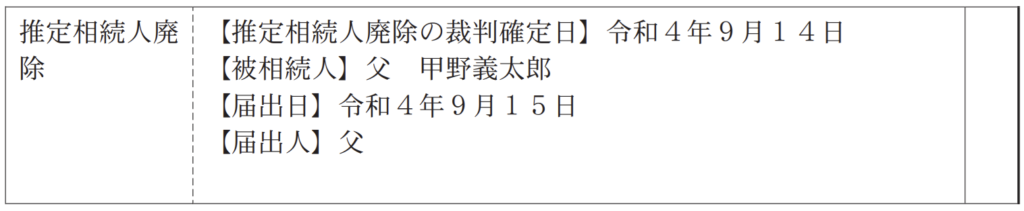

STEP 7:廃除された推定相続人の戸籍に記載される

手続きが完了すると、廃除された推定相続人の戸籍に「相続廃除された」旨が記載されます。

戸籍への記載例

【出典】法務省│戸籍記載例・戸籍証明書等記載例

解説②:遺言書に記載する方法

相続廃除は、被相続人が生前に裁判所へ申し立てるだけでなく、亡くなった後に遺言をもとに行うことも可能です。

これがいわゆる「遺言廃除」と呼ばれる方法です。

遺言廃除の基本的な考え方

遺言廃除では、被相続人の意思が書かれた遺言書に基づき、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てを行います。

ここで重要なのは、被相続人自身が「特定の推定相続人を廃除したい」という意思を明確に遺言で表していることです。

亡くなった後に、遺された親族が勝手に「この人を廃除してほしい」と言っても、手続きを進めることはできません。

また、廃除を実現するには、遺言執行者の存在が不可欠です。そのため、被相続人が生前のうちに信頼できる人物に執行を依頼し、遺言書の中で正式に指定しておく必要があります。

遺言廃除の手続きの流れ

遺言廃除を行うには、次のような手順に沿って進める必要があります。

STEP 1:生前に遺言書を作成する

被相続人が生前に、公正証書遺言など有効な形式の遺言書を作成し、相続廃除の意思とその理由を記載しておきます。

遺言書に記載しておくべき事項は以下のとおりです。

-

誰を遺言執行者に指定するか(可能であれば、事前に本人の了承を得ておくとよい)

-

廃除したい相続人の氏名・続柄

-

廃除の理由となる具体的事実(たとえば、長年の暴力、暴言、金銭的損害など)

STEP 2:相続の開始(被相続人の死亡)

被相続人が亡くなると、相続が開始され、遺言書に従って手続きが進められます。

STEP 3:遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立て

遺言執行者が必要書類を準備し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

【必要書類】

- 推定相続人廃除の審判申立書

- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

- 廃除対象の相続人の戸籍謄本

- 遺言書の写し、または遺言書の検認調書の写し

- 遺言執行者として選任されたことを証明する書類(選任審判書の写しなど)

【費用】

- 収入印紙800円分

- 送達用の郵便切手(数千円程度/裁判所により異なる)

⑤ 家庭裁判所の審理 → 審判の確定

裁判所による審理の結果、相続廃除が認められれば「審判書謄本」と「確定証明書」の交付を受けることができます。

⑥ 市区町村役場へ廃除届を提出(10日以内)

審判が確定したら、遺言執行者などが10日以内に被相続人の本籍地を管轄する役所に以下の書類を提出します。

手続きは無料でできます。

【提出書類】

- 推定相続人廃除届書

- 家庭裁判所の審判書の謄本

- 審判の確定証明書

⑦ 廃除の記録が戸籍に反映される

廃除届が受理されると、廃除された相続人の戸籍にその旨が記載されます。

これにより、法的に相続権を失ったことが明らかになります。

審判が確定するとどうなる?代襲相続について

家庭裁判所の審判が確定すると、廃除された者は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

さらに、その人に代襲相続権を持つ子や孫がいれば、代襲相続が発生します。

代襲相続とは?

一方、代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が相続開始前に亡くなっていたり、相続権を失っていた場合に、その人の子(または孫)が代わりに相続する制度です。

たとえば、父が亡くなり、本来相続人となる長男がすでに死亡していた場合、長男の子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。

相続廃除があった場合、代襲相続はどうなる?

ここが重要なポイントです。

相続廃除された人にも子ども(直系卑属)がいれば、その子は代襲相続人になるのが原則です。

つまり、たとえば次のようなケースです。

【事例】

-

被相続人:Aさん(亡くなった人)

-

長男Bさん:Aさんを虐待したため、相続廃除された

-

長男Bさんには子どもCさんがいる

この場合、長男Bさんは相続できません。

しかし、その子どもCさん(被相続人の孫)が、代襲相続人として相続する権利を持ちます。

つまり、長男Bを廃除したとしても、子どもCに相続権が移り、間接的に長男Bにも財産が渡る可能性があります。

代襲相続を避けたい場合

このような代襲相続を避けたい場合には、遺言によってその孫への遺贈も排除する旨を明示する等の対策が必要です。

相続トラブルに詳しい弁護士に相談する等して手法を検討することが有効です。

相続廃除の取消しについて

相続廃除は、相続人の非行や行動そのものに対する制裁というよりも、被相続人の「この人に財産を渡したくない」という明確な意思を尊重する制度です。

この「意思」が廃除の本質である以上、当然ながらその気持ちが変われば、判断も変えることが可能です。

つまり、被相続人が「やっぱり相続させたい」と思ったときには、相続廃除を取り消すことができるのです。

相続廃除の取消しはどうすればできる?

パターン1:生前に家庭裁判所へ「廃除取消し」を申し立てる

相続廃除をすでに家庭裁判所で成立させていた場合でも、被相続人が存命中であれば、再び家庭裁判所に「廃除の取消し」を申し立てることが可能です。

この申立てが認められると、廃除はなかったものとされ、相続人の権利が復活します。

パターン2:遺言で取り消しの意思を残す

遺言書の中で廃除を取り消す意思を明示する方法もあります。

たとえば、公正証書遺言の中に以下のように記載しておきます。

「私は、かつて長男〇〇について相続廃除の手続きを行ったが、現在はその行為を許し、廃除を取り消す意思を有する。」

このように書かれた遺言が有効であれば、相続人の権利は回復します。

ただし、遺言によって廃除を取り消す場合も、遺言執行者が家庭裁判所に取り消しの申立てをする必要があります。

注意点:取消しは「撤回」ではない

相続廃除を取り消すには、正しい手続きが必要です。たとえば、被相続人が気持ちの上では許していても、それを口頭で伝えただけでは法的には効力がありません。

また、「遺言で廃除したけれど、新しい遺言では何も言及していない」という状態では、廃除の効力がそのまま残ってしまう可能性があります。

したがって、「許したい」という気持ちがあるなら、明確な意思表示と法的手続きを伴わせることが大切です。

廃除を取り消したら、元通りに相続できる?

廃除の取消しが認められれば、原則としてその相続人の相続権は回復します。

法定相続分に基づいて他の相続人と同じように相続に参加することが可能になります。

ただし、次のようなケースでは注意が必要です。

-

他の相続人とトラブルが残っている場合

-

被相続人が遺言で別の遺産配分を定めている場合(遺留分を超えない限り有効)

こうした場合は、法定相続分が復活しても、遺産分割協議がスムーズにいかない可能性があるため、事前の対話や専門家の関与が重要になります。

相続廃除されても遺贈は有効か?

相続廃除をした相続人に対して、「絶縁したけれど、晩年には関係が修復された」「相続権は与えたくなかったが、最後に何かを残したい」そんな複雑な思いを抱える人もいるかも知れません。

実は、相続廃除をした相手にも、「遺贈」という形で財産を渡すことは可能です。

遺贈とは

「遺贈」とは、遺言によって特定の人に財産を譲る行為です。

相続とは異なり、遺贈は法定相続人でなくても受け取ることができます。

相続廃除した人にも「遺贈」はできるの?

相続廃除によってその人は法定相続人ではなくなりますが、遺贈を受ける資格は別物と考えられており、廃除の有無にかかわらず、遺言で遺贈を指定すれば有効とされます。

法的にも、遺贈は本人の最終意思とみなされるため、過去に相続廃除があったとしても、特別な制限は設けられていません。

注意点:遺留分との関係は?

ここで注意が必要なのが「遺留分」です。

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分で、遺言があっても奪うことができません(配偶者や子などが該当)。

しかし、相続廃除された人は、そもそも相続人でなくなるため、遺留分の権利も失います。

つまり、遺贈の金額が少なくても「遺留分が侵害された」と主張される心配はありません。

相続廃除と相続欠格の違い

これまで相続廃除について解説してきましたが、よく似た制度に「相続欠格」があります。

相続欠格は、相続人自身の重大な不正行為によって、当然に相続権を失う制度です。

相続廃除と違って被相続人が申し立てをする必要はなく、法律により自動的に相続権がはく奪される点が相続廃除と大きく異なる点です。

相続欠格が認められる主なケース(民法第891条)

-

被相続人や他の相続人を故意に殺害・殺害しようとした

-

被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった

-

詐欺・強迫によって遺言を妨害した

-

被相続人に不本意な遺言をさせた

-

遺言書を偽造・破棄・隠匿した

このように、相続欠格は相続人自身の「違法行為」に対する制裁であり、被相続人の意思に関係なく、法のルールによって相続権が奪われるのが特徴です。

相続廃除と相続欠格の比較表

相続廃除と相続欠格の違いを表にまとめると下記の通りとなります。

| 比較項目 | 相続廃除 | 相続欠格 |

|---|---|---|

| 原因 | 被相続人への非行・虐待 | 法律違反(殺人・詐欺等) |

| 誰が決定するか | 被相続人の意思+裁判所 | 法律により自動的に欠格 |

| 手続き | 家庭裁判所に申立てが必要 | 申立て不要(自動的に失権) |

| 被相続人の意思の影響 | 大きい | 無関係 |

| 取消・宥恕(ゆうじょ) | 可能(撤回手続あり) | 原則不可(明文規定なし) |

まとめ:正しい知識で円満な相続準備を

相続廃除と相続欠格は、どちらも「相続権を失わせる」制度ですが、その成り立ちや利用方法は大きく異なります。

-

相続廃除:被相続人の意思と家庭裁判所の判断によって成立

-

相続欠格:相続人の不正行為によって法律上当然に相続権が失われる

どちらの制度も強力な法的効果を持つため、活用には慎重な判断が必要です。

万が一、親族との間に深刻な問題を抱えている場合や、相続トラブルを未然に防ぎたいと考えている方は、弁護士などの専門家に早めに相談することが重要です。