- 公開日

- 最終更新日

父に認知をした子供(非嫡出子)がいるのですが、相続する必要はありますか?

- 執筆者弁護士 山本哲也

相続が始まった際に、「亡くなった父に認知された子どもがいることが判明した」というケースは、実はそれほど珍しくありません。特に、亡くなった方が生前に婚姻していない相手との間に子どもをもうけ、その子を認知していた場合、法律上その子にも相続権が発生します。

今回は、認知された子(非嫡出子)の相続に関する基礎知識や、実際に起こりがちなトラブル、対応方法などについて解説していきます。

目次

認知された子供(非嫡出子)の相続分は?

まず、「認知された子(非嫡出子)」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもで、父親がその子を法律上の子として認めた場合をいいます。

父親が認知した場合、その子は「法律上の子」となり、相続においても実子(嫡出子)と同じ扱いを受けることとなります。

かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていました。しかし、平成25年(2013年)の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなりました。

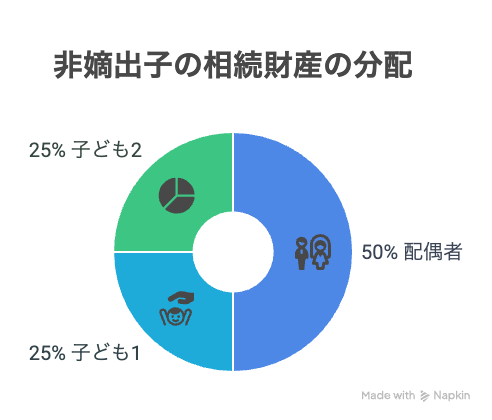

仮に亡くなった方に配偶者と子どもが2人いて、うち1人が認知された非嫡出子だった場合、相続分は以下のようになります。

- 配偶者:相続財産の1/2

- 子ども2人:それぞれ1/4ずつ(2人で1/2を均等に分けるため)

認知されただけの非嫡出子であっても、法定相続人として当然に、嫡出子と同じ分の遺産を受け取る権利を有することとなったのです。

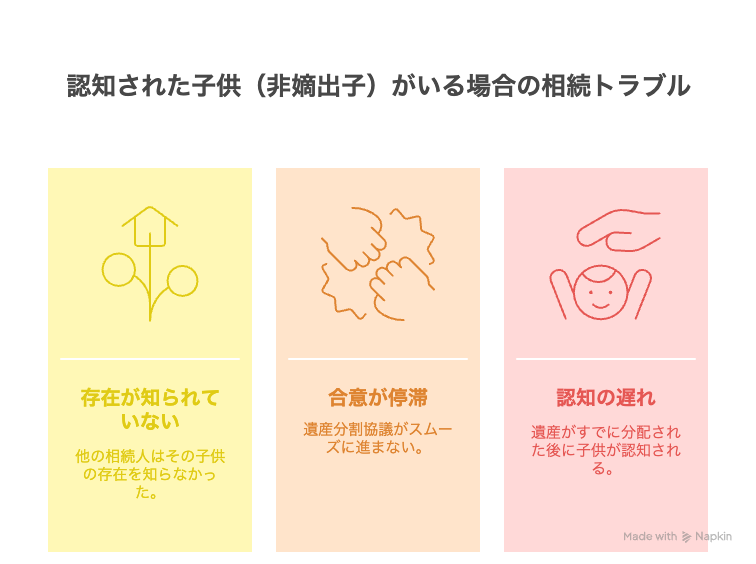

認知された子供(非嫡出子)がいる場合の相続トラブル

認知された子がいる場合、相続においては、しばしばトラブルが発生します。主なトラブルの原因は次のような点にあります。

他の相続人がその存在を知らなかった

認知された子の存在を家族が知らされておらず、相続開始後に突然その子が登場することで、感情的な衝突が生じることがあります。

遺産を当然のように分けようとしていた相続人にとっては、見ず知らずの人間が法定相続人として加わることに対する違和感や不信感が、対立の火種となります。

遺産分割協議が進まない

認知された子も法定相続人である以上、遺産分割協議にはその子の参加が必要です。

しかし、連絡がつかなかったり、同意を得るのに時間がかかったりすることも少なくなく、このような場合には、他の相続人が遺産を受け取ることができない状況が続くことになります。

遺産を受け取った後に認知された子が現れる

相続が一段落した後に、認知された子の存在が明らかになると、既に分けた遺産の見直しや再分割が必要となる場合もあり、大きな混乱を招きます。

相続が始まるまで認知された子(非嫡出子)がいることを知らなかった

被相続人が亡くなった後、その戸籍を確認して、初めて認知された非嫡出子がいたと知ることも少なくありません。

そのため、相続が開始したら、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることが必要です。そこで、戸籍に認知された子が記載されていれば、法的にその子にも相続権があることがわかります。

認知された子がいたことを知らなかったからといって、相続人としての地位を否定することはできません。たとえ付き合いがなかったとしても、相続権は発生します。

そのため、相続が発生した場合には、認知された子の相続権を尊重して、被相続人の死亡の事実を知らせることが必要です。

認知された子(非嫡出子)を含まずに遺産分割をした

相続手続きの際、認知された子の存在に気づかず、他の相続人だけで遺産分割をしてしまうケースもあります。

法定相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議は法的に無効です。つまり、認知された子を除外して分割された協議は成立していないと見なされ、改めて全員で遺産分割協議をやり直す必要があります。

また、認知された子は「遺産の持分を請求」することもできます。すでに遺産を受け取った相続人に対して、法定相続分に応じた返還や金銭の支払いを求める訴訟を起こすことも可能です。

認知された子(非嫡出子)と連絡がつかない

遺産分割協議に全員の参加が必要といっても、認知された子と連絡が取れない、所在がわからないということもあります。このような場合には、以下の対応をすることとなります。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

ひとつめとして、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が、その子の代わりに遺産分割協議に参加することにより、手続きを進めることができます。

ただし、不在者財産管理人の選任には一定の期間と費用がかかるため、早めに弁護士に相談して、選任を申立てるかどうかなどの検討をする必要があります。

遺産分割調停や審判に進む方法も

協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。調停でも解決できない場合には、裁判所が最終的な判断を下す「審判」に進むこととなります。

認知された子がいることが判明したら、弁護士にご相談ください

認知された子(非嫡出子)は、先に述べたとおり、法的には他の子と平等の立場で相続人となります。

非嫡出子の存在が相続の際に発覚した場合には、感情的な混乱や、手続き上の行き違いが起こりやすいため、早い段階で専門家に相談し、冷静かつ法的に適切な対処を進めることが重要です。

弁護士に相談するメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- 相続人全体を正確に把握し、リスクを減らせる

- 認知された子との交渉や書面の作成を任せられる

- 不在者や連絡が取れない相続人への対応も適切に進められる

- 将来的なトラブルや訴訟の予防になる

特に、認知された子との間に感情的なわだかまりがある場合には、当事者だけで話し合うことが難しくなるため、ある程度中立的な立場で交渉・調整できる弁護士の存在は大きな力となります。

ここまで見てきたとおり、認知された子ども(非嫡出子)にも、嫡出子と同等の相続権があります。相続の場面で初めてその存在を知ることもあり、驚きや困惑を伴うこともあるでしょう。しかし、法律上の相続権は、感情とは無関係に発生します。

遺産分割協議を無効にしないためにも、被相続人の戸籍調査を丁寧に行い、すべての相続人を確認することが第一歩です。万が一、認知された子の存在が判明した場合や、相続手続きが滞ってしまっている場合には、早期に弁護士にご相談ください。

弁護士法人山本総合法律事務所は、認知された子(非嫡出子)が相続人の中にいることが発覚した場合、トラブルを未然に防ぎ、公平で円滑な相続を実現することが可能です。お困りの方は、是非一度ご相談ください。