- 公開日

- 最終更新日

遺贈とは?相続との違いと遺贈手続きの流れ

- 執筆者弁護士 山本哲也

遺言によって財産を他人に譲る方法として「遺贈」がありますが、「相続」との違いや手続きについて正しく理解している方は多くありません。遺贈には、特定の人や団体に感謝の気持ちを形にして伝えることができる一方で、注意すべき点もあります。

今回は、遺贈の基本的な仕組みや種類、相続との違い、実際の手続きの流れまで、詳しく解説します。

目次

遺贈とは何か?

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって自分の財産を無償で他人に譲ることをいいます。遺贈の対象は、親族に限らず、友人や団体など誰にでも可能であり、また財産の一部のみを遺すこともできます。遺言を残す本人を「遺贈者」、財産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。

相続との違いや手続きの流れを正しく理解することで、自分の意思を確実に実現し、残された家族に無用なトラブルを与えずに済ませることができます。

遺贈と相続の違い

「遺贈」と「相続」は、いずれも亡くなった人の財産を引き継ぐ点では共通していますが、法的な仕組みや手続きの点で大きな違いがあります。

相続とは

相続とは、法律上の相続人が被相続人の財産を包括的に承継する制度です。民法で定められた法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)が、法律に基づいて自動的に財産を引き継ぎます。原則として、相続は被相続人の死亡によって、家庭裁判所への特別な申立てを必要とせずに開始されます。

2-2 遺贈とは

これに対して、遺贈は遺言によって行われる贈与です。また、受遺者は相続人とは限らず、赤の他人や法人なども含まれます。遺贈は遺言者の死亡によって効力を生じますが、受遺者はその遺贈を放棄することもできます。

遺贈の種類

遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、財産全体のうち一定の割合を指定して譲る方法です。具体的には、「私の財産の3分の1をAに遺贈する」といった方法です。

包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同様に相続債務(借金など)も引き継ぐため、慎重な判断が必要です。

特定遺贈

特定遺贈は、具体的な財産を指定して遺贈する方法です。たとえば、「東京都内の不動産をBに遺贈する」「預金口座××銀行の100万円をCに遺贈する」などの方法です。

包括遺贈と異なり、債務などの義務は引き継がれません。受遺者は指定された財産だけを受け取るため、より限定的な形での承継になります。

遺贈をするメリット・デメリット

遺贈のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

メリットには以下のものが挙げられます。

自由な財産配分が可能

相続人以外の人にも財産を遺せるため、恩人や団体への感謝の気持ちを表すことができます。

家族内のトラブル予防

生前に意思を明確にすることで、死後のトラブルを回避しやすくなります。

生前贈与より柔軟

遺贈は、遺言によって将来の意思を具体的に反映できるため、生前贈与より柔軟かつ計画的に財産を移転することができます。

デメリット

デメリットは以下のとおりです。

遺留分の制限

法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されており、遺贈がこの範囲を侵害するとトラブルになる可能性があります。

受遺者の同意が必要

受遺者が遺贈を放棄することもあり、必ずしも意図どおりの遺産分割になるとは限りません。

手続きが煩雑な場合もある

不動産の名義変更には遺言執行者の手続きが必要となり、相続登記とは異なる書類が求められる場合もあります。

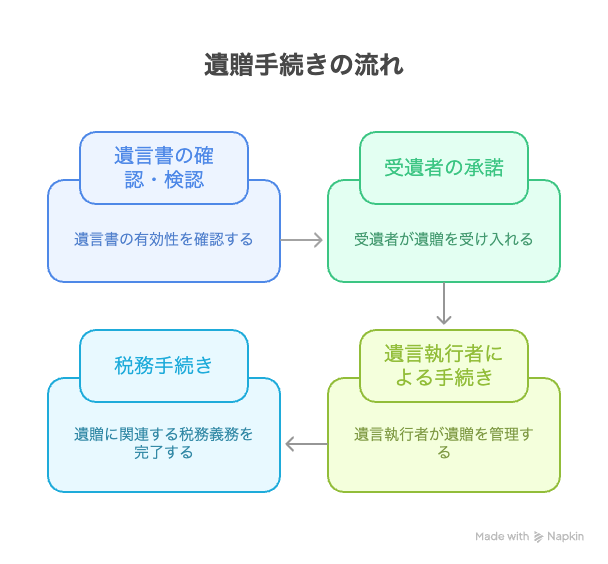

遺贈手続きの流れ

遺贈を実行するためには、主に以下のような手続きが必要です。

ステップ1:遺言書の確認・検認

公正証書遺言であればすぐに有効性を確認できますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認は、遺言書の存在・内容を明らかにし、偽造・変造を防ぐためのものです。

ステップ2:受遺者の承諾

遺贈は受遺者の意思によって成立します。放棄することもできるため、遺言執行者が受遺者に遺贈の意思を確認します。

ステップ3:遺言執行者による手続き

遺言書に記載された「遺言執行者」が、不動産の名義変更や金融機関とのやり取りを行います。遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に選任を申立てることもあります。

ステップ4:税務手続き

遺贈によって財産を受け取った場合、原則として相続税が課されます。特定の法人等に遺贈した場合は、非課税となる場合もありますので、税理士と相談することが大切です。

遺贈をしたいと思ったら弁護士にご相談ください

遺贈は、自分の意思を最大限に反映できる手段である一方で、法律や手続きが複雑な側面もあります。

特に、遺留分への配慮、不動産や事業資産の遺贈、複数人への配分を行う際には、専門家のアドバイスが不可欠です。

また、正確な遺言書を作成するには、法律上の要件を満たす必要があります。不備のある遺言書は、無効になるおそれがあるため注意が必要です。

弁護士に相談することで、遺贈のメリットを最大限に活かしつつ、トラブルを予防することが可能となります。

弁護士法人山本法律事務所は、相続等に関する実績が豊富です。遺贈の問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。