- 公開日

- 最終更新日

家族に相続放棄をするように言われたらどうすべき?

- 執筆者弁護士 山本哲也

家族から突然「相続放棄をするように」と言われたら、誰でも戸惑うことでしょう。このような場合には、感情的にならず、冷静に状況を整理することが何よりも大切です。今回は、家族から相続放棄をするように言われた場合に備えて、相続放棄の基本的な知識や具体的な対処法などについて解説します。

目次

突然家族から相続放棄をするように言われたらまず確認すること

家族から突然相続放棄をするように言われたら、まず最初に、なぜそのようなことを言われたのか、理由を冷静に確認することが必要です。一般的に、主な理由は以下の3つです。

多額の借金がある

最も多いのは、被相続人(亡くなった人)に多額の借金がある場合です。相続してしまうと家族が返済義務を負うことになるため、負債を免れる目的で相続放棄を勧められることがあります。

特定の人が財産を相続する

遺族に、被相続人の財産を特定の家族(配偶者や特定の子供など)に集中させたいという意図がある場合にも、相続放棄を勧められることがあります。他の相続人が相続放棄をすることで、特定の人の相続分が増えるからです。

相続手続きを簡略化したい

相続人が多数いる場合には遺産分割協議が煩雑になるため、一部の相続人に相続放棄してもらい、手続きを簡略化しようと考えて、相続放棄が勧められることもあります。

相続放棄とはなにか?

相続放棄とは、被相続人の財産を、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローンなど)も一切合切受け取らないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。

相続放棄が受理されると、その人は、最初から相続人でなかったことになります。したがって、相続放棄をすれば、故人の借金の返済義務を負うことはありません。しかし、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取る権利も失います。

相続放棄は一度受理されると、詐欺や脅迫、錯誤がある場合を除いて、撤回ができない非常に重要な手続きです。そのため、安易な気持ちで決断することは控えるべきです。

相続放棄をするべきか判断するポイント

相続放棄をするかどうかは、主に以下の3つのポイントで判断します。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか

相続放棄の見当にあたっては、相続財産の全体像を把握することが最も重要です。

プラスの財産(資産)には、預貯金、不動産、株式などがあります。一方、マイナスの財産(負債)には、借金、住宅ローン、未払いの税金、連帯保証債務などがあります。

もし明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄を検討するべきでしょう。逆に、プラスの財産の方が多ければ、相続放棄をするメリットは少ないと言えます。

他の相続人の状況

自分が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へ移ります。相続の順位は以下のとおりです。

- 第1順位: 子ども(被相続人の孫、ひ孫も含む)

- 第2順位: 父母・祖父母

- 第3順位: 兄弟姉妹

例えば、被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続権はその父母に移り、父母がすでに他界している場合は、その兄弟姉妹に移ります。そのため、負債を理由に相続放棄をする場合には、その負債を返済する責任が、次の順位の相続人に順を追って受け継がれていくことを理解しておく必要があります。

家族の人間関係

相続放棄は、家族関係に影響を与える可能性があります。たとえば、特定の家族に財産を集中させたいという理由で放棄を求められている場合、その意図に納得できるか、またその後の人間関係に問題が生じないかを慎重に考える必要があります。

相続放棄はいつまでに決める必要があるか?

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に申立てしなければならないという厳格な期限があります。これを「熟慮期間」と呼びます。

一般的には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなった日と一致することが多いですが、故人に借金があることを3か月以上経過してから知った場合など、状況によっては期限の起算が後送りされることもあります。

しかし、原則として、相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申立てをする必要があります。期限を過ぎると、自動的にすべての財産を相続したとみなされるので(これを「単純承認」といいます)、注意が必要です。

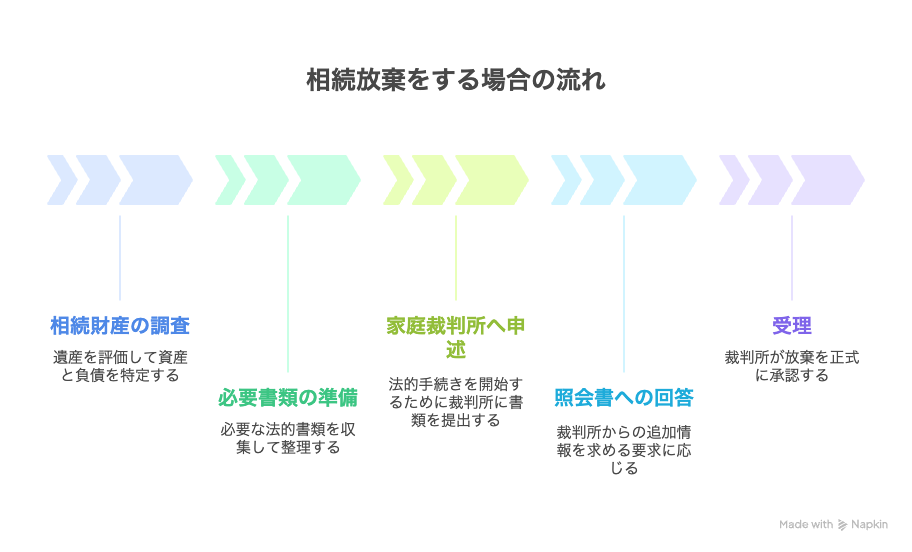

相続放棄をする場合の流れ

相続放棄をする場合の手続の流れは、以下のとおりです。

相続財産の調査

相続放棄をする前に、被相続人の財産状況をできる限り正確に把握することが必要です。

必要書類の準備

被相続人の住民票除票、戸籍謄本、相続放棄する人の戸籍謄本など、家庭裁判所に提出する書類を揃えます。

家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、申立てを行います。

照会書への回答

申述後に裁判所から送られてくる照会書に、相続放棄をする意思などを記入して返送します。

受理

相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了します。

相続放棄の申述が受理されたことの証明が欲しい場合には、この後に裁判所に対して、「申述受理証明書」の発効を申請することになります。

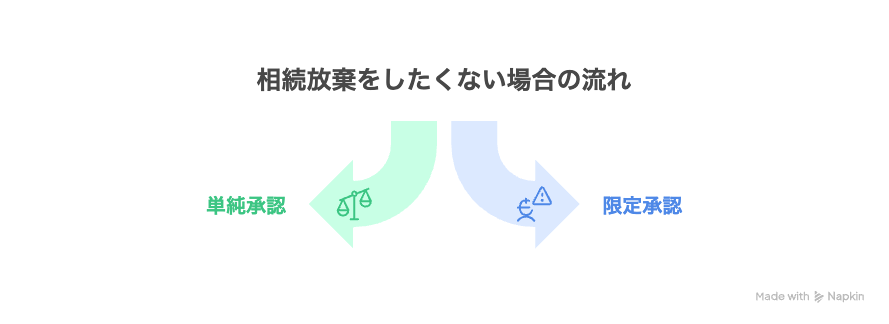

相続放棄をしたくない場合の流れ

相続放棄をせず、財産を相続したい場合は、主に以下の2つの選択肢があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件に引き継ぐことです。先にも述べたとおり、3か月の熟慮期間内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認したとみなされます。

限定承認

限定承認とは、被相続人の全財産を清算し、残余があれば分配する手続きです。限定承認は、相続人全員で行う必要があり、反対する相続人がひとりでもいれば行うことができません。また、手続きが複雑なため、専門家への相談が不可欠です。

相続放棄をする書面にサインをしてしまったらどうすればよいか

家族内で「相続放棄する」という約束をし、その旨を記載した念書や合意書などにサインしてしまった場合、どうすればよいでしょうか。

これまでの解説からもわかるとおり、念書などにサインをしてしまっても、それだけで法的な効力は生じません。相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必須だからです。

ただし、自身がサインした書面が家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」だった場合は、その後、手続きが進んでいる可能性があります。

その場合でも、裁判所がまだ受理していない段階であれば、「申述の取下げ」をすることが可能です。

また、もし受理された後であっても、詐欺や強迫されてサインしてしまった場合や、錯誤(勘違い)に基づいてサインしてしまった場合には、そのことを証明できれば、例外的に取り消しが認められる可能性があります。

いずれにしても、自分の意思に反して、相続放棄の手続をしてしまった場合には、早急に専門家へ相談することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

相続放棄は、先ほども記載したように、一度手続きをすると、詐欺や脅迫、錯誤がある場合を除いて撤回できません。

また、他の相続人にも影響を及ぼすため、慎重な判断が求められます。

相続放棄をするべきか悩んでいる場合や財産調査をどう進めればよいかわからない場合、あるいは相続放棄をするよう家族から不当な圧力を受けている場合などには、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所は、相続放棄に関する知見が深く、実績も豊富です。

相続放棄でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。