- 公開日

- 最終更新日

遺産使い込みの返還請求には時効がある|使い込みが発覚したときの対応方法とは

- 執筆者弁護士 山本哲也

亡くなった人の財産が親族や介護者に使い込まれているときは、不当利得返還請求もしくは損害賠償請求で取り戻すことができます。

注意したいのは、返還を求める前に調査や証拠の分析が必要になることに加え、一定の期間が経過すると返還請求ができなくなってしまう点です。

目次

遺産使い込みの返還請求には時効がある

使い込まれた遺産を返してもらいたいときは、その権利を主張する必要があります。権利の行使は「消滅時効」が完成するまでのあいだとされており、期間が経過すると返還を求めることができなくなります。

ここで紹介するのは、各請求権の内容と、消滅時効が完成して返還を求められなくなるまでの期間です(いずれも2020年4月1日以降のトラブルに適用される期間です)

不当利得返還請求権の消滅時効

遺産の返還請求では、正当な権利がないまま得た利益を返してもらうよう請求する「不当利得返還請求権」を主張する方法が考えられます。権利を行使するにあたっては、故意に使い込みを行ったか否かが判断基準となり、故意(法律用語では悪意)である場合は利息や損害賠償金を付して請求することができます。

不当利得返還請求権の消滅時効は、下記いずれか短いほうです。

- 権利を行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年間

- 権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年間

ここでいう主観的起算点とは「遺産の使い込みを知ったとき」であり、客観的起算点とは「遺産の使い込みが行われたとき」です。

なお、2020年3月以前に発生したトラブルの消滅時効は10年間に統一されています。

損害賠償請求の消滅時効

使い込まれた遺産は、他人の財産権を侵害したとして「損害賠償請求権」に基づく返還を求めることも考えられます。

この場合の請求権は不法行為に基づくものとされ、その消滅時効は下記いずれか短いほうです。

- 損害および加害者を知った時(主観的起算点)から3年間

- 不法行為のときから20年間

ここでいう不法行為のときとは、遺産の使い込みが行われたときを指します。

2020年3月以前に発生したトラブルは、解決しないまま20年が経過すると、無条件に権利が消滅するとされていました(除斥期間)

法律が見直された2020年4月以降は、請求や訴訟の提起による消滅時効の「更新」あるいは「完成猶予」が認められるようになったため、使い込みから20年以上経っていても遺産の返還を求められる可能性があります。

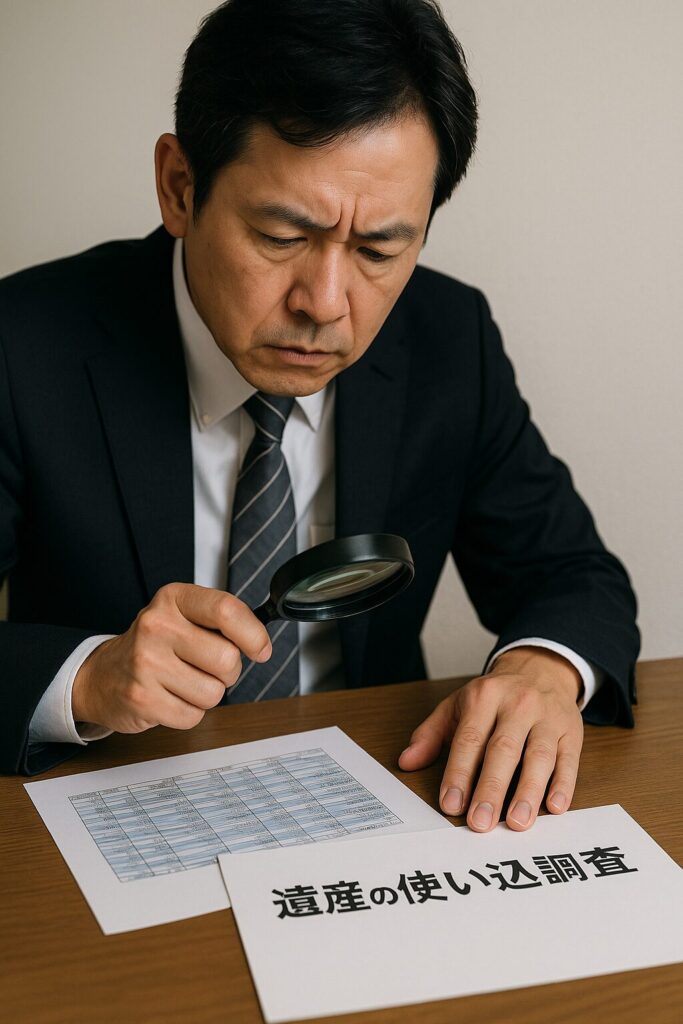

遺産の使い込みの調査・立証にかかる時間

遺産の使い込みが疑われる場合は、その事実を明らかにして返還を求めるため、調査と立証のための作業が必要です。

具体的には、必要な情報の開示を求め、さらに開示された情報を分析しなければなりません。

とくに多い預貯金の使い込みを例に挙げると、亡くなった人が利用していた金融機関(銀行など)に請求して取引履歴などを書面で届けてもらう必要があり、これにあたって2週間程度かかります。

使い込みの指摘にあたっては、上記資料と医療記録・介護記録などを付き合わせて立証する必要があり、この作業は数か月程度かかることがあります。

遺産が使い込まれた可能性があるときにやること

遺産使い込みの疑いがあるときは、感情的に行動するのではなく、冷静に法的対応を進めましょう。

具体的には以下の手順で対応する必要があり、消滅時効を踏まえてできるだけスムーズに進められるようにしておきたいところです。

調査・立証を行う

すでに解説したとおり、最初に行うのは事実関係の調査と立証です。立証まで行えるようにするため、調査の段階で次のような資料を集めます。

相続財産の流れに関する資料(一例)

- 預貯金口座の取引履歴(通帳、入出金明細、払戻請求書など)

- クレジットカードの利用記録(決済、利用分の支払いに関する明細)

- 証券口座の取引履歴(株式の売買履歴がわかる入出金明細など)

- 不動産の売買に関する書面(売買契約書、贈与契約書など)

生前の健康状態や生活状況に関する資料(一例)

- 病院のカルテの写し

- 認知症検査などの記録の写し

- ケアプランや介護サービス利用時の記録の写し

使い込まれた金額を算定する

調査と証拠収集によって明らかになった情報をもとに、使い込まれた可能性のある金額を具体的に算定しましょう。

まずは使途不明金や故人の意思に基づかないと思われる出金をリストアップし、金額、日付、出金方法などを整理しなければなりません。

次に、亡くなった人の生活費、医療費、税金、葬儀費用など、客観的に見て正当と認められる支出については、領収書などの証拠に基づいて使途不明金から除外します。

最終的には、単に使途が不明であるだけでなく、法的に「使い込み」として返還を請求できる可能性が高い金額を、集めた証拠に基づいて慎重に特定します。このとき、金額の根拠を明確にしておくことが、後の交渉で非常に重要になります。

返還請求に着手する

調査、立証、金額の算定などが終わったときは、内容証明郵便を利用するなどして返還請求の意思があることを伝えます。

ここで相手に話し合いのテーブルについてもらい、使い込んだ遺産の返還を求めるための直接交渉に試みましょう。

直接交渉では、証拠を示しながら、冷静に請求や提案を進めることが大切です。

それでも解決しないときは、最終的には地方裁判所での不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟といった手続きを検討します。

遺産の使い込みは弁護士に早期相談を

遺産が使い込まれたときの対応は、法律や過去の事例の知識を生かしてケースバイケースで対応する必要があります。

交渉も難しく、相続の当事者だけだと話し合いが一向に進まないことも多々あります。

消滅時効というタイムリミットを克服して解決するにあたっては、法律の専門家の力が必要です。

弁護士に依頼するメリット

相続に詳しい弁護士なら、遺産を使い込まれた可能性がある段階で「どう調査すればいいのか」や「請求はいつまでに、どんな流れで行うべきか」すぐに提案できます。

煩雑で時間ばかかりがちな調査・証拠集めについても、効率よくスムーズに行えます。

弁護士に依頼する最大のメリットは、感情的になりがちな相手方との交渉も、プロによる冷静な対応により早い段階でまとまる可能性が大きくなる点です。

交渉がまとまらない場合の調停や訴訟でも、弁護士に活動を任せることで、ストレスを軽減しながら納得のいく解決を目指せます。

群馬で遺産使い込みにお悩みなら山本総合法律事務所へ

「大切な家族の財産が使い込まれたかもしれない」「どう対処していいか分からない」とお悩みの方は、山本総合法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの相続問題を解決へと導いてきた実績があります。初回のご相談(メールまたは電話)は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。