- 公開日

- 最終更新日

遺産分割協議がまとまらない!揉める5大原因と状況別解決策

- 執筆者弁護士 山本哲也

遺産相続は、故人の想いを引き継ぐ大切な手続きである一方、家族間トラブルの引き金になることも少なくありません。

特に遺産分割協議がうまく進まないと、時間・精神・金銭のすべてにおいて大きな負担となります。

遺産分割をスムーズに進めるには、揉める原因を正しく理解し、冷静に対処することが何より重要です。

そこで今回は、遺産分割における典型的な5つのトラブル要因と、それぞれの解決策、話し合いで限界を感じた場合の対応策について、詳しく解説します。

目次

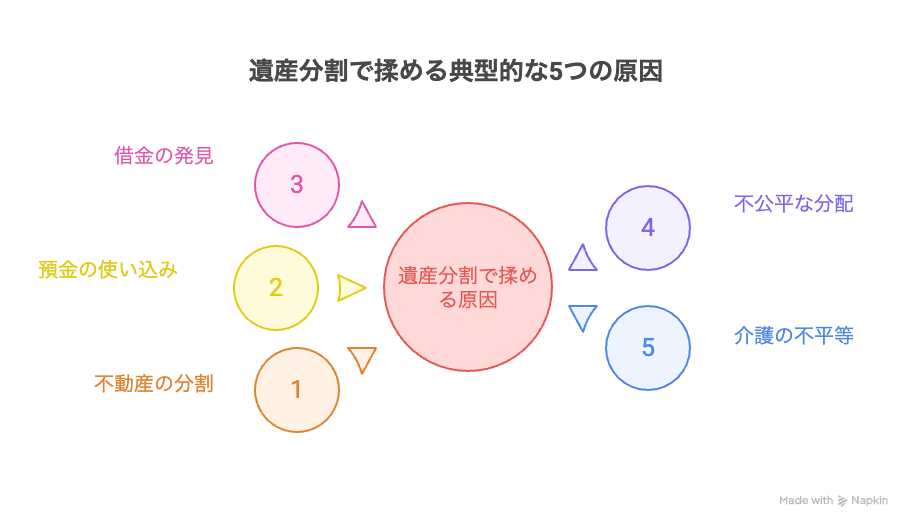

遺産分割で揉める典型的な5つの原因

遺産分割でもめる典型的な原因には、以下の5つを挙げることができます。

不動産相続での分割方法に意見が対立

相続財産のなかでも、一番紛争が起きやすいのは、不動産の分け方です。不動産の遺産分割には以下の問題があります。

物理的に分けにくい

預金や株式などの金融資産は数字で分けられますが、不動産はそう簡単にいきません。たとえば、1軒の家を相続人3人で均等に分けることは不可能です。

「住みたい人」と「売りたい人」が対立する

たとえば、長男が実家に住み続けたいと思っていても、次男と三男は「現金化して公平に分けたい」と考えることがあります。利害がぶつかり、膠着状態に陥ります。

評価額の算定でも揉める

不動産は市場価格と固定資産税評価額、路線価など複数の評価方法があります。どの金額を基準にするかによって、相続分も変わってくるため、評価方法での対立も珍しくありません。

預金や遺産の使い込みが発覚

故人が亡くなった後に、特定の相続人が生前から預金を引き出していたことが明らかになると、大きなトラブルに発展します。

「通帳の引き出し履歴」から見えてくる問題

たとえば、故人の通帳を確認すると、入院中にも関わらず何度もATMで引き出されていた履歴などが発覚すると、他の相続人から疑惑の目を向けられます。

「親に頼まれていた」との主張

使い込んだ側は「親の生活費だった」「了承を得ていた」と主張することがありますが、証拠がなければ「勝手に使ったのでは」と疑念を抱かれることにもなります。

特別受益として精算されることも

不正な使い込みが認定された場合、特別受益として扱われ、相続分の中で調整されることがあります。裁判所が最終的に判断する場合もあります。

借金が発覚し、相続人が混乱する

プラスの財産ばかりに目が行きがちですが、相続には、「マイナスの財産(借金)」も含まれます。

故人の借金が後からわかるケース

被相続人が多額の借入をしていたことが、亡くなった後に督促状や通帳の記載から判明することがあります。相続人が「知らなかった」と驚くことも少なくありません。

保証人としての責任が浮上することも

場合によっては、相続人自身が保証人としての立場を引き継いでしまうこともあります。このような場合には、相続放棄を検討せざるを得なくなることもあります。

資産より借金が多いと「相続放棄」も選択肢

全体としてマイナスの財産の方が多ければ、家庭裁判所に申し立てて相続放棄することで、借金の返済義務を回避することができます。ただし、期限(原則3か月)と単純承認のリスクに注意が必要です。

遺産の分け方が不公平に感じられる

相続人の一部が「なぜ自分はこんなに少ないのか」と感じると、分割協議はなかなか進まなくなります。一般的には以下のようなケースが散見されます。

遺言書が原因のケース

「全財産を長男に遺す」という内容の遺言書が出てきた場合、他の相続人は不満を抱く可能性が高いです。特に法定相続分との乖離が大きいと、「遺留分侵害額請求」の対象にもなります。

生前贈与による不公平感

「長女は生前にマンションを買ってもらった」「次男は会社設立時に援助された」など、生前の援助をめぐってもトラブルは生まれやすいです。

親の介護・世話の不平等

また、介護や世話の負担の不公平も挙げられます。法律上、これらが自動的に相続分に反映されるわけではないため、揉める原因になります。

「長男の嫁が世話したのに何も報われないのか」

被相続人の介護を長期間担ってきた相続人やその配偶者からすれば、他の相続人と同じ取り分では納得できないことが多いです。

「寄与分」主張の限界

寄与分の主張は可能ですが、裁判所で認められるには具体的な証拠(診療記録、費用の領収書、介護日誌など)が必要です。

それぞれについての解決方法

以上のような「揉める典型的な原因」に対しては、どのような解決方法があるでしょうか。

不動産の分け方を工夫する

不動産相続で揉める場合は、以下のいずれかの分割方法を選ぶことで、解決が可能です。

現物分割

現物分割とは、相続財産を現金化せず、土地や建物などをそのままの形で各相続人に分ける方法です。たとえば長男が自宅を取得し、次男が預貯金を相続するなどです。財産の価値に差がある場合は代償金で調整したり、土地を分筆して分けることもあります。公平な配分が重要です。

換価分割

不動産を売却して得た代金を相続人で分け合う方法です。公平性は高いですが、売却に時間がかかる場合や、感情的な反発がある場合には難航することもあります。

代償分割

不動産を一人が相続し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。たとえば「長女が実家を相続し、次男に代償金300万円を支払う」というやり方です。代償金の原資があることが必要です。

預金の使い込みは証拠をもとに整理する

感情論になりやすい使い込み問題こそ、冷静な事実確認が重要です。

金融機関の取引履歴を取り寄せる

相続人であれば、金融機関から故人の預金通帳の取引履歴(過去10年分程度)を取得することができます。引き出しの頻度や時期がわかれば、説明の根拠になります。

家庭裁判所で調停を申し立てる

相続人同士の話し合いで埒が明かない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停で「特別受益」の有無や金額を整理してもらうという手段も有効です。

借金が発覚したらすぐ弁護士へ相談

借金が発覚した場合、次のステップで冷静に対応しましょう。

相続財産調査の実施

被相続人の通帳・クレジット明細・ローン契約書・保証契約などを整理し、債務の全体像を把握します。

相続放棄や限定承認を検討

相続放棄とは、「相続人でなくなる」という選択で、家庭裁判所に申述することが必要です。

借金を一切引き継がずに済みます。

これに対し、限定承認は、プラスの財産の範囲で借金を返済する制度です。

相続人全員の同意が必要であるため、実務上のハードルは高めです。

公平感を大切にした遺産分割を提案する

「兄は学費を全額出してもらっていた」「姉は一人だけ車を贈与された」など、生前贈与に対する不満がある場合は、以下のように対応します。

特別受益の主張

被相続人から特別に得た利益(贈与など)は「特別受益」として相続分から差し引かれる可能性があります。贈与額や時期、贈与契約の有無などが重要な判断材料となります。

家庭裁判所の調停・審判での整理

協議での調整が難しい場合には、調停や審判で客観的に整理し、公平な解決を図るのが望ましいです。

介護・看護の寄与を「寄与分」として主張する

介護を担ってきた相続人が他の相続人と同じ取り分なのは納得できない場合に「寄与分」の主張を検討できます。

寄与分とは

被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人には、寄与分(法定相続分に上乗せ)を認める制度があります。

証拠の整備が重要

証拠としては、以下のものが挙げられます。

- 診療明細、通院記録

- 領収書(通院費、食費など)

- 介護記録、日誌、写真など

「どれだけの期間」「どのような労力・経済的支出」があったかを具体的に示すことが必要です。

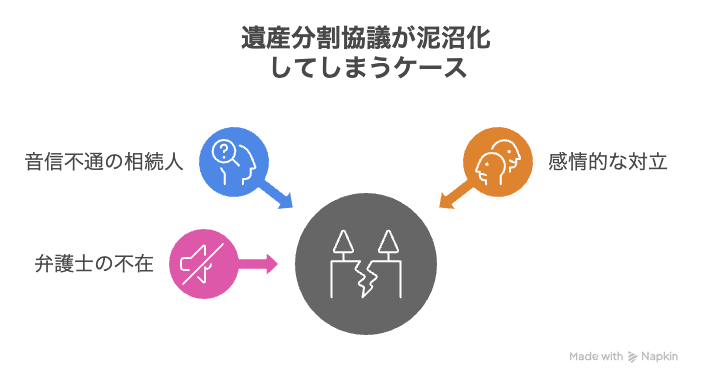

遺産分割協議が泥沼化してしまうケースとは

以下のような状況に陥ると、話し合いは泥沼化しやすくなります。

音信不通の相続人がいる

相続人の中に長年音信不通だった人がいると、連絡が取れず協議が進まないことがあります。家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう必要が出てくるケースもあります。

感情的な対立が激しくなる

長年の確執や誤解が相続の場面で一気に噴出することもあります。「昔から自分だけ冷遇されてきた」といった感情は、理屈ではなかなか解決できません。

弁護士をつけずに当事者同士で話し合いを続けている

相続の争いを「家族の問題だから」として放置した結果、感情的な対立が激化し、解決の糸口を失うことがあります。第三者が入ることで事態が収束に向かうことも多いです。

話し合いでは解決できない場合の相続ステップ

協議で解決しない場合は、次の法的手続に進みます。

家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所での調停を申立てることができます。第三者である調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、感情的な衝突を回避できます。

調停の流れは以下のとおりです。

- 調停申立書の提出

- 相手方への通知・呼び出し

- 第1回期日(通常は1〜2か月後)

- 期日を繰り返して、合意・不成立の判断

合意までに期日が何回も繰り返されることがあり、結果として長期間かかることもあります。

調停が不調の場合は審判へ移行

調停で合意できなければ、裁判官が遺産分割の内容を一方的に判断する審判に、手続が移行します。

審判では、裁判所が提出された証拠・主張をもとに、法的基準に基づいて強制的に分割方法を決定します。

柔軟な解決がしにくいというデメリットがあります。

まずは弁護士に相談ください

遺産分割協議がまとまらないとき、最も大切なのは「早期の専門家介入」です。

弁護士に相談することには、①感情的な対立を避けられる、②法律と証拠に基づいて公平な調整が可能、③裁判所対応や書類作成も任せられる、④適切な評価方法・分割方法の提案が可能といったメリットがあります。

弁護士法人山本総合法律事務所では、不動産を含む複雑な遺産分割や調停・審判対応も多数取り扱っております。

遺産分割協議でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。