- 公開日

- 最終更新日

遺産分割に応じない相続人がいる!どうしたらよいですか?

- 執筆者弁護士 山本哲也

目次

相続手続きが進まない?問題の背景とは

人が亡くなった時に、どうしても発生するのが相続手続です。相続手続は亡くなった方(被相続人)の相続人全員で行う必要があります。

しかし、色々な理由で相続人の一部が遺産分割の協議に応じない場合があり、手続を進められない、という場合があります。

かといって、何も手を打たなければ、被相続人の死亡から10カ月を経過すると、被相続人の全遺産をそれぞれの相続人が法定相続分に従って相続したという前提で相続税が課されてしまい(分割協議終了後に還付され得ます。)、いつまでも放置するわけにはいきません。

こういった場合には、調停等法的手続をとることにより解決できる可能性があります。

この記事では、上記の場合のように相続人の一部が遺産分割協議に応じないような場合の手続の進め方、解決への道のりについて説明していきます。

遺産分割(遺産分割協議)は相続人全員の参加が必要

相続人を正確に確定することが第一歩

被相続人の遺言がない場合に、その相続財産をどのように分けるかを決めるのが、相続人による遺産分割協議です。

この遺産分割協議については相続人全員が参加の上、全員で合意する必要があります。

例えば、隠し子がいるような場合であれば、その隠し子を除いた遺産分割協議は最終的に無効となってしまう可能性が高いです。

そのため、弁護士が介在して遺産分割協議を行う場合には被相続人の誕生~死亡までの戸籍謄本を取得して、相続人が誰なのか(判明していない相続人がいないか)について調査を行います。

ある相続人が遺産分割協議に応じないからといって、他の相続人だけで遺産分割協議を行い、遺産分割をしてしまうと、結果的にその効力が無効となった場合に一旦相続した遺産を戻して再協議を行うことになります。

むしろその方が、手間がかかるので、相続人全員の参加の下、遺産分割協議は行うようにしましょう。

【参考】相続人調査や戸籍の収集方法

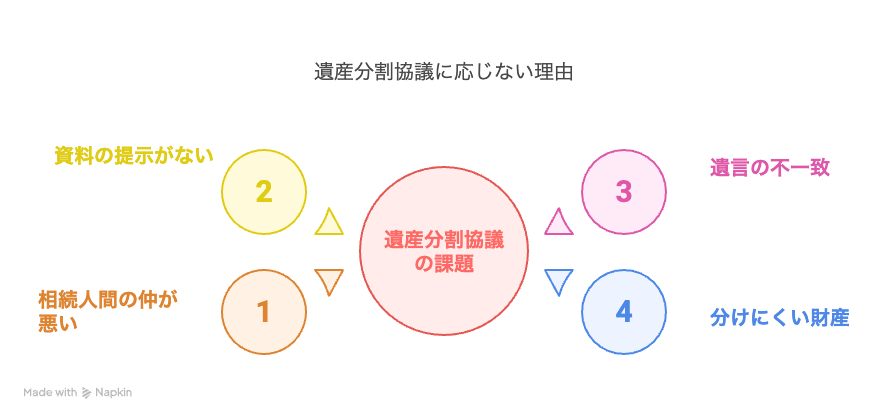

遺産分割協議に応じない理由

相続人の遺産分割協議に応じない理由は、ケース・バイ・ケースですが、ここでいくつか具体例を挙げてみます。

理由①:相続人間の仲が悪い

元々相続人間の仲が悪い場合です。そもそも連絡先が分からないような場合もあれば、例えば長男が「家を継ぐのは俺だ!」といった主張をして、一切遺産分割に応じないようなケースもあります。

この場合、いざ遺産分割協議をしようとしても、法律論ではなく感情論に発展してしまう可能性が高く、建設的な話合いができずに遺産分割協議が破綻するというケースも数多くあります。

理由②:一部の相続人が資料を提示しない

被相続人を一部の相続人がいわば囲っていた(いい意味で言えば面倒を見ていた)時に発生することがあります。

この場合は、囲っていた相続人が被相続人の遺産を使い込んでいてしまい、資料を開示したくないようなケース、自分が被相続人から生前贈与を受けたと主張するケースや、「自分が面倒見ていたのに、なんで遺産を分配しないといけないんだ」といった感情論に発展してしまうケースが見受けられます。

【解決事例】遺産分割調停において相手方が遺産の全てを開示しないため、弁護士に調停の代理を依頼した事例

理由③:遺言に納得していない相続人がいる、遺言が複数ある

被相続人の遺言がある場合、ある特定の相続人に非常に有利な内容になっていることがあります。

その場合、不利になっている相続人が遺言には応じないとして、遺言を前提とした協議を拒絶するケースがあります。

同様に被相続人の遺言が複数ある場合にも古い方の遺言で有利になっている相続人は新しい遺言の存在を認めず、新しい遺言を前提とした協議に応じないケースがあり得ます。

理由④:相続族財産に不動産などの分けにくい財産が含まれている

この場合には、特定の相続人が不動産を相続しようとすると、その分の代償金を他の相続人に支払う形になります。

しかし、この代償金を用意できないような場合に、不動産は相続するが金は出さない、といった形で遺産分割協議に応じない相続人が発生するケースがあります。

【参考】相続不動産の評価でもめている場合、どうしたらよいですか?

遺産相続をそのまましないとどうなる?

税務面でのデメリット(相続税の課税・特例の不適用)

一番のリスクは、被相続人の死亡から10カ月経過しても遺産分割協議が完了していない場合には、法定相続分に従った相続税の納税をしなければならない、という点です。

このタイミングで遺産分割協議が終了していないとなると上記の通り、各相続人に対して法定相続分の課税がなされることになります。

この際、配偶者控除や小規模宅地の特例などの相続税の控除や軽減特例が適用されません。

別途還付請求は遺産分割協議後に行うことができますが、手間もかかりますし、税理士に頼むとなるとその費用も発生してしまうため、この期限内に遺産分割協議が終わらないことは相続人にとって大きな負担となる可能性があります。

【参考】相続の基本的なスケジュール

不動産や株式の処分・活用ができないリスク

また、不動産や株式が相続財産に含まれている場合にも別途問題が生じます。

不動産の処分や賃貸の契約等については遺産分割協議が終了しているか、相続人全員の同意がなければこれを行うことができず、本来得られるはずの賃料が管理会社にプールさせることになりかねません。

株式についても、株主総会での議決権の行使や、配当金の受領、株主優待の受領なども行うことができません。

相続人がさらに亡くなった場合の関係複雑化

これは考えすぎかもしれませんが、仮に遺産分割協議が整わない間に相続人の誰かが死亡したりすると、更に相続関係が複雑になります。

相続人の相続人を代襲相続人といいますが、相続人からすると、代襲相続人は輪をかけて連絡が取りづらくなったりすることもあります。

【参考】代襲相続とは

遺産分割協議に応じない相続人がいても進める方法

まずは弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には、まずは弁護士に依頼されることをお勧めします。

内容証明の送付や感情的対立の緩和

弁護士が代理人に就任すれば、遺産分割協議に応じない相続人に対して代理人として、内容証明郵便の送付などを行うことができます。

代理人は相続人本人ではないので、感情面での障壁を取り除きやすく、遺産分割協議が開始されることもあり得ます。

弁護士による遺産調査と不正の追及

仮に、代理人が連絡しても、遺産分割協議に応じてくれない相続人がいる場合には、代理人はその権限で遺産の調査を行うことは可能です。

相続人であれば、被相続人の遺産を調査することは可能ですが、各金融機関に足を運んだり、必要書類を提出したりする必要があるので、この手間を弁護士に一任できるという意味でメリットは少なくないと思います。

最終的には調停・訴訟へ

また、遺産の調査が終われば遺産の範囲を確定することができますし、万が一、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合で、かつ調査の結果遺産の使い込みが発覚したような場合には弁護士がこれを戻せと請求することも可能です。

その上で、どうしても遺産分割協議ができない場合、裁判所への調停の申立てを行うことになります。

弁護士が和解交渉や代理出席も可能

調停の申立ては専門的な知識も必要になりますので、弁護士に委任されることをお勧めします。

また、調停期日にも代理人として弁護士が出席しますので、(もちろん、ご本人が出席する必要がある場合もありますが)基本的には裁判所に行く手間も省くことができます。

調停に相手方が出てくれば、話合いに解決(和解による解決)も可能性が出てきます。

その時に弁護士が代理人として横にいることは和解を有利に進めるうえでも重要です。

仮に調停が不成立となれば今度は訴訟の提起が必要となります。ここでも弁護士がお役に立てることは言うまでもありません。

【参考】相続問題を弁護士に依頼すべき理由

遺産相続トラブルは弁護士にご相談ください

このように、弁護士に依頼することで、依頼者の方はその手間を大幅に省くことができますし、何より事案の見通しを持って臨むことができます。

遺産相続がトラブルに発展しそうな場合にはお早めに弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

【参考】山本総合法律事務所の解決事例